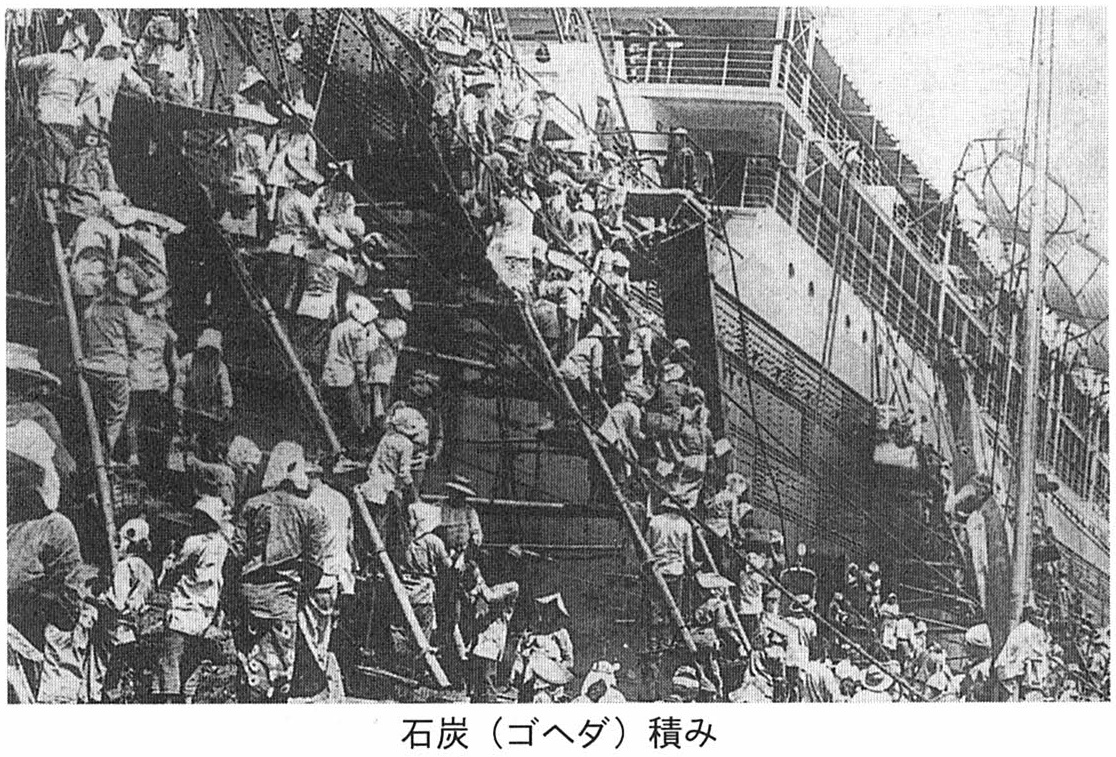

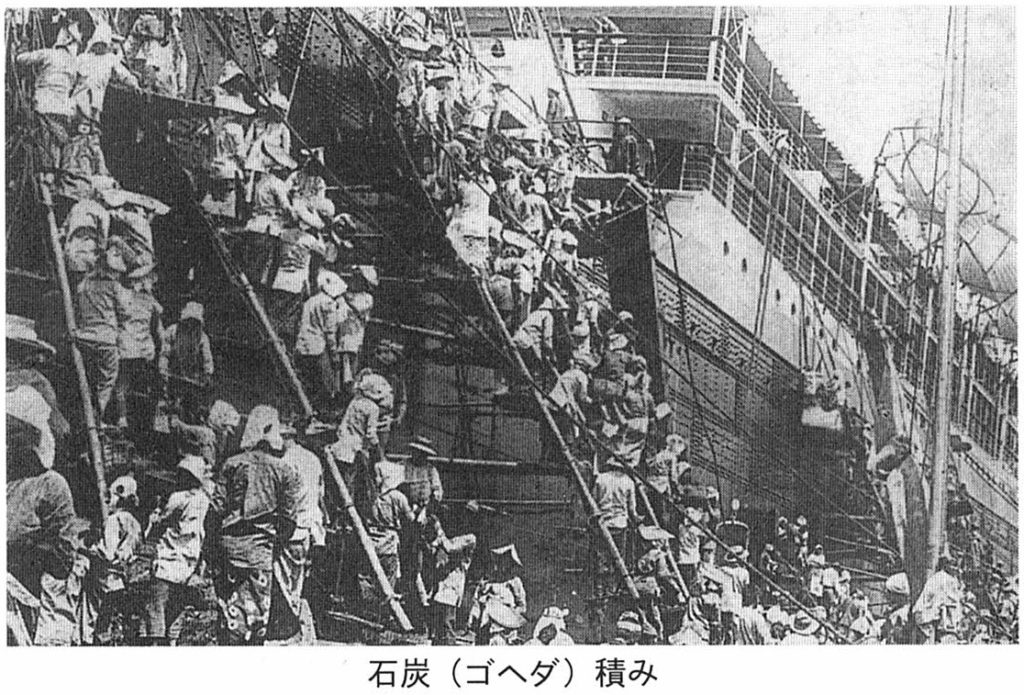

石炭(ゴヘダ)積み

文 白石正秀

むかし、この地方では石炭のことを「ゴヘダ」と云いました。

これは、宝永七年(一七一〇)冬の日に、長崎港外高島に漂着した漁師が寒さのため地上で火を燃やしたところ、炭鉱の島のことで地面にあった黒い石が燃え出しました。

これを発見したのが「五平太(ごへた)」という人で、この人の名の転訛石炭のことを「ゴヘダ」と云う様になったと云います。

このゴヘダは三池から一旦口之津まで運ばれ、そこから本船(運炭汽船)に積み込んだのですが、その時の掛声が「ヤンチョイ」でした。

口之津が石炭輸出港となって連日連夜港の内外に「ヤンチョイ」の声が聞かれたのは、明治十一年から大正十二年までの間でありました。

当時の荷役人夫は近郷近在はもち論、遠く南西諸島特に与論島から家族含めて千二百人余りの人が集団移住して、昼夜の別なく荷役作業に従事しました。

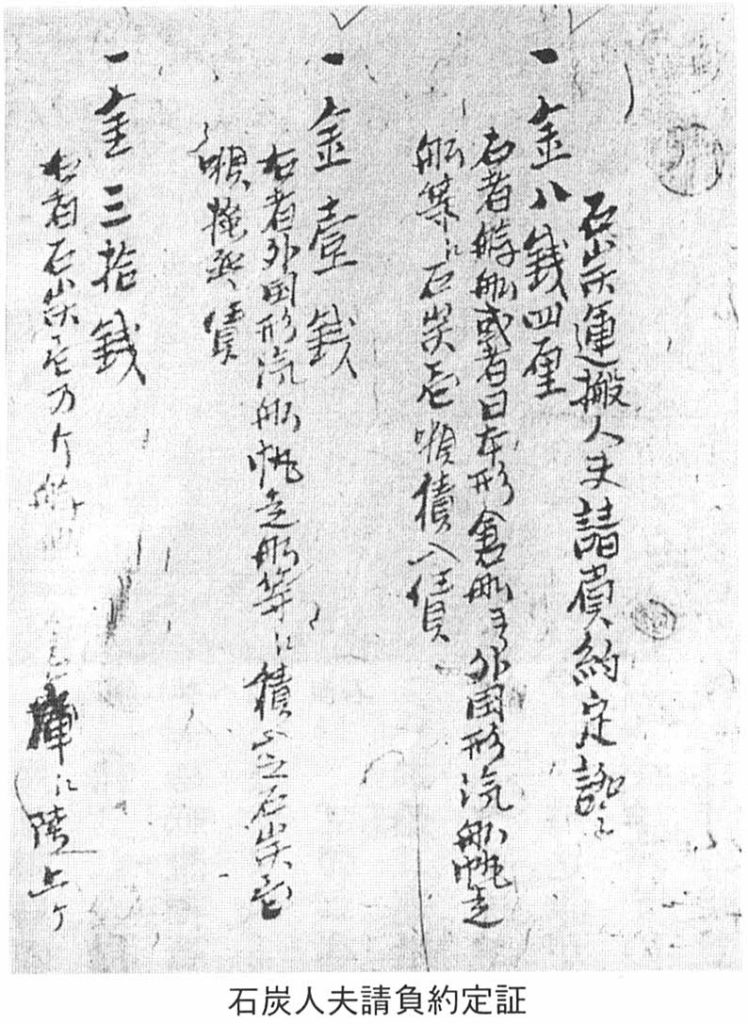

こうした荷役人夫の組織は、総請負の下に口(組)があり、この口の人数は三十人から多い口は五十人以上のものもありました。それには、それぞれ夫頭(ふがしら)と云う組長がいてその口をとりしきり、現場には夫頭を代理する監督がいました。その代理は現場に於ける絶対的な権限をもっていました。

石炭人夫請負約定証石炭の積み込みは、その場所によって作業能率が異なり、これが直接賃金に響くので、いきり立った人夫の場所取りの紛争は絶えませんでした。のち、輪番制となりこの紛争はおさまりましたが、総請負は早く作業についた口に手拭や「竹皮の傘(たかんばっちょう)」を賞品として支給して、ひそかに労務者問の競争を煽り労務の効率をはかっていました。

当時の労務者にとっては手拭1本、タカンバッチョ1個は、今日では考えられない程の貴重品でその効果は十分なものがありました。

さて、石炭荷役の手順は、三池から来た運炭船(くろふね)、貯炭場から来る団平(だんぺい)船などを本船に横付けして棚を作り、これに男女人夫が適当に向き合って乗り、ワラで作った直径三十センチ深さ二十五センチの容器(カガリ)に雁爪(がんづめ)でかき入れた十五キロ程度の石炭を適度に反動をつけて次々に下から上へ手送りする作業で、これを天狗取りと云い、この容器を「ヤンチョイカガリ」と云いました。終日休む暇のないこの作業は実に重労働の連続でした。この手送り作業が迅速で、しかも正確でなめらかなことは、ちょうど機械のようで人力作業熟練の極致といわれていました。

こうした事が何百何千回と繰り返されるうち、いつしか港もたそがれて、街に灯がつく頃一日の作業が終わり、炭塵にまみれた荷役人夫はそれぞれの路船(みちふね)で家路に急ぐのでした。終日の重労働から開放された彼等の集団歩行に、夕暗迫る街は時ならぬ雑踏が始まります。

停舶中の本船のあちこちに灯があかあかとっく、これは残業する船です。この船の残業人夫は昼の重労働に更に長時間の労働を強いられるのでありますが、残業粗には一つの大きな楽しみがありました。それは、残業歩増の賃金がもらえることと今一つは請負主から弁当の出ること、しかもそれが白飯であることでした。

当時、人夫の持参する自家製の弁当は芋と麦ばかりで、米なんか全然人ってない実に粗末なものでした。これを生まぬるい水で流し込む様にして食うのが普通でしたが、この時貰って食う二個限りの握り飯のうまさは忘れられないと云います。

一番沖に停泊していた、青煙突のバッタンフルは満載したのか暗の中に錨を上げた。出港です。

’今宵もまた、幾人とも数知れぬ、幻の僥倖(ぎょうこう)にすがる乙女をのせて……悲しいからゆきさんの辿る運命の日の始まりです……。

これを知ってか知らずにか、更け行く夜の荷役作業は、いつ終わるともなく続きます……ヤンチョイの掛声とともに・・・・。