砂糖まわり

文 白石正秀

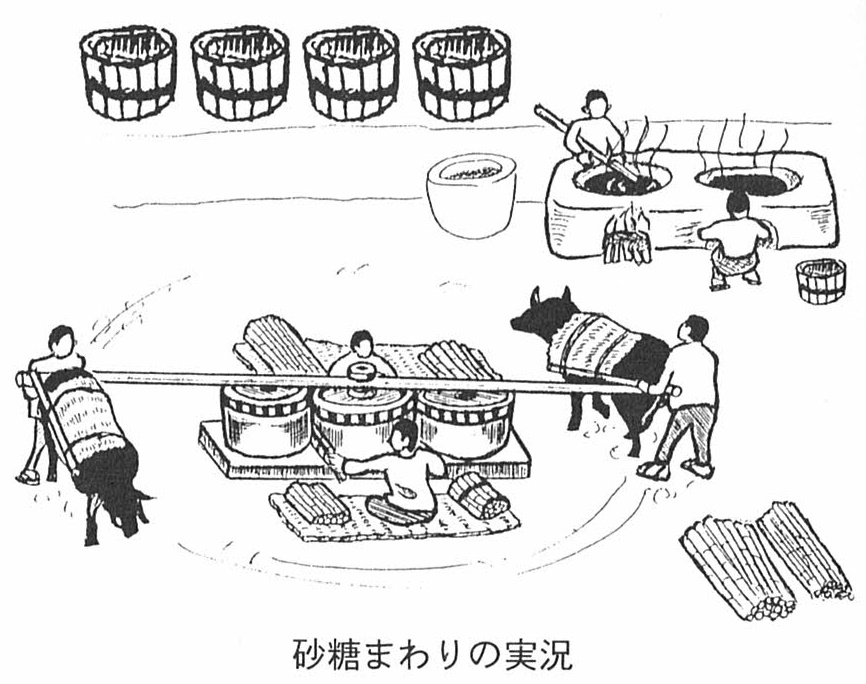

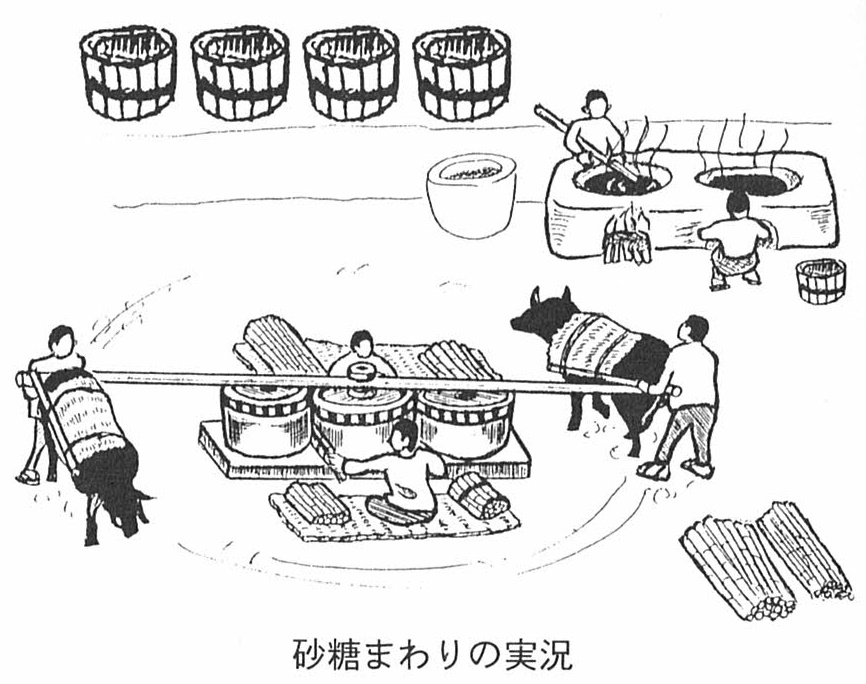

横にとりつけた長棒の両端につながれた二頭の牛が、急かず慌てず、それこそ終日のたりのたりかなの調子で円形に歩く、それが原勣力となって中心の歯車が回り、それに取り付けられた三つの石のローラーが回る、その石と石との問に砂糖キビを差し込み、搾り出た汁液を砂糖釜という大きな平釜で焚き詰め、少量の白灰を入れる等の処理をして出来だのが黒砂糖です。

この一連の作業をこの地方では「砂糖まわり」と云って、正月前になると大きな農家の小屋で数多く見られる光景で、そこから出る砂糖の煮詰まる香が何ともいえない、いい香でした。

さて、島原半島一と云われた口之津の砂糖まわりの始まりは、およそ二百三十年の昔、開田(南乾三氏)の先祖に南喜惣治という、明和八年(一七七一)生まれで二十六才にして庄屋(村の長)となった程の優れた人がいました。

若くして盆栽の好きなこの人は、時々、天草の牛深に入港する「琉球落し」と云う船に、「そてつ」を求めてよく天草に出掛けました。その頃、砂糖キビを栽培している天草の気候・風上が島原半島によく似ているのに着目して、大きな関心をもっていました。

たまたま、文化十四年(一ハー七)口之津に移住した、天草鬼池村の田中丈衛門という島民が砂糖キビ苗を持参して、仲町の飯田某の畑三畝を借り受け栽培を始めました。これを知った喜惣治は、翌年、この丈衛門に託して大量のキビ苗を取り寄せ、篤農家・寺田利生、七条満庵らに分配して口之津全域に植え付けました。これが、島原半島に於ける砂糖キビ栽培の始まりです。

その後、栽培製糖の技術が改良され、僅かの間に口之津の基幹産業となり、隣村はもとより半島西南部は競って栽培するようになりました。

ところが、穀類を主体として年貢を確保する島原藩にとって、砂糖キビの栽培による穀類の減少は、財政に重大な支障を生ずるようになり、たまりかねた藩庁は砂糖キビ栽培禁止令を出しました。これは砂糖キビ栽培を始めて十三年目の天保二年の事で、農家にとっては致命的な出来事でありました。

そのため喜惣治は時の庄屋・本多次郎右衛門と諮り、直ちに藩庁に出頭して再三にわたり解禁の陳情をしましたが、そのたびに退けられたので遂に意を決して島原に滞在して哀願しました。

こうして日を重ねること百日余となりましたところ、さすがの藩庁もこの熱意にうたれ、下等畑に限りこれを許可しました。

よろこんだ農家は早速山林、原野等不毛の地を開墾して栽培するようになったので、僅かの間に栽培面積は禁止前より増えたと云います。

その後、明治になるまで二回も「打ちこがし令」が出ましが、農家はこれをやめようとしませんでした。

その理由を調べてみると、当時の米作は反当五俵(上作)、一俵が十八銭でしたので反当収入九十銭、これに比べて砂糖は反当八百斤(480キロ)、百斤が四ト五銭で反当収入三円六十銭となるので砂糖は米の四倍の収益となり、しかも米は上畑、砂糖は下畑ですから、禁を犯して砂糖作りする農家のいることは無理からぬことでした。(安政五年の記録より)

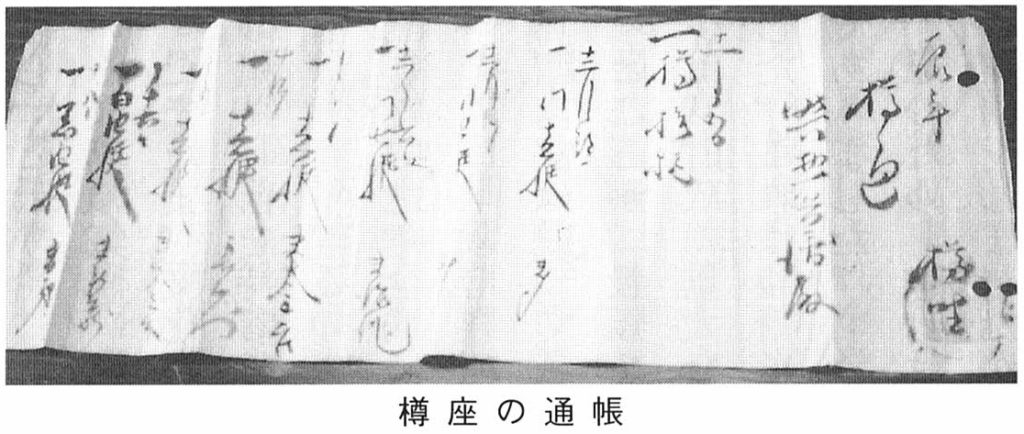

砂糖の出荷は皆掛と云って容器共に秤量して取り引きする制度で、楢の重量は二十斤(12キロ)と決めてありました。ところが心ない農家が十斤も重い生木の樽を使ったので雨期に腐敗し流出して、島原砂糖の名声が一斉に落ちました。

これを憂えた喜惣治は樽の規格を統一するため、一定の材料で一定の職人に一ヵ所で厳重な監督のもとで樽を作らせました。これを楢座と云って栄町・植木高男氏宅附近に在ったと云います。

これで島原糖は名声を挽回して、明治十五年にはハ坂町の本多次郎氏が「製糖手引草〃と云う本を著し農家を指導し、県は明治十六年に加津佐、十八年に南有馬に製糖試験場を設けて糖業指導にあたりました。

時代は移っていまは砂糖キビ畑はありませんが、資料館にある古い製糖用具には先覚者・南喜惣治、田中丈衛門、本多次郎の各氏が糖業にかけた夢と情熱がしのばれ、その伝統を守り続けた先祖の息吹きをひしひしと感じます。